このコーナーでは飼主のみなさまと動物に役立つ情報を

このコーナーでは飼主のみなさまと動物に役立つ情報を

お伝えして行きたいと考えています。楽しみにしていてください。

※「矢印」をクリックすると他の記事も読めます。

高齢猫のお世話の方法

<高齢猫の代表的な病気>

1)腎臓病

シニア期以降で最も多い病気です。亡くなる原因の1位の病気です。シニア期以降で、「食欲がない」という主訴で動物病院に来院される場合に最初に疑う病気でもあります。病気が進行してからでないと症状が出ません。定期的な尿検査、血液検査などで腎臓病予備軍を見つけることは可能です。腎臓病予備軍であれば、シニア食や早期の腎臓病療法食を与えることで腎臓病の発症を遅らせるようにします。

ある程度、老化に伴い腎臓の障害が出てくると、水を飲む量が増え、薄いおしっこを多量にするようになり(多飲多尿)、さらに進行すると食欲不振や嘔吐の症状が見られます。

点滴などの治療を行っても、十分な腎機能の回復が認められない場合は「慢性腎不全」と診断されます。慢性腎不全の末期にはてんかん発作などを引き起こす「尿毒症」となり死亡します。

「慢性腎不全」は高齢猫では避けられない病気かもしれませんが、現在では猫の慢性腎不全に対する治療薬が多数存在しています。これらの薬と食事管理で、生活の質(QOL)をできる限り長く維持できるように治療します。

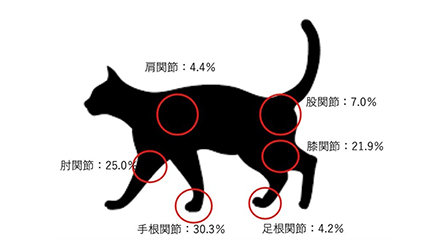

2)関節炎(変形性関節症)

ある報告によれば、「7歳以上の猫の70%、12歳以上の猫の90%が関節炎にかかっている」というデータを示しています。しかし、ご家族が認識できるような歩行障害(跛行)や痛み、レントゲン検査で確認できるような関節の異常所見が認められる症例は数%と言われています。

関節炎で認められる症状としては、

- 足をびっこ引くようになった(跛行)、庇うように歩く(跛行)

- 高いところに登れない(ジャンプできない)、また、高いところから降りられない

- あまり動かない、階段を登れない

- トイレを失敗することが増えた

- 遊ばない、寝ている時間が長い

- グルーミングをしない/毛玉ができやすくなった

- 爪が伸びている(爪研ぎをしなくなった)

関節炎の症状は、老化に伴う運動能力の低下と見誤られているケースが多く存在する可能性があります。痛みが存在する場合には、鎮痛剤の投与、予防および緩和目的で鎮痛性サプリメント(例えば、「アンチノール」など)の投与などを行います。

3)甲状腺機能亢進症

8歳以上の猫において増えてくるホルモン性疾患です。甲状腺ホルモンの異常分泌によって代謝が亢進し様々な症状を示します。

- たくさん食べているのに痩せている

- 攻撃性が増す

- 嘔吐、下痢などの消化器症状がある

- 毛艶がなくなる

- 水をたくさん飲む

この病気は血液検査で甲状腺ホルモンを測定することで診断できます。治療法は抗甲状腺ホルモン剤の投与です。

4)歯科疾患(歯周病)

歯石の付着により、歯がぐらついたり、歯周病/歯肉炎が発生し痛みが生じます。その結果、食欲が落ち体重が減少します。重度の場合には、口臭が激しくなったり、歯根膿瘍が生じ、眼の下(頬部)に穴があき膿汁が流れ出してきます。

治療法は全身麻酔下で歯石除去(スケーリング)、および抜歯を行うことが根治療法となりますが、高齢であるため全身麻酔のリスクが高くなる事を理由に手術の実施を希望されないケースが多いのが実情です。そのため、歯周病対策用の抗生物質の投与を行う内科的対応を行うことが多くなります。

上記4つの代表的な病気の他にも、悪性腫瘍、消化吸収能力の低下に起因する消化器疾、患認知機能障害など様々な病気が発生するリスクがあります。潜在的な病気の有無、加齢に伴う内臓臓器の機能低下の早期発見を可能するには、動物病院での血液検査を主とした定期健康検査を受けることです。

高齢期に入った猫ちゃんであれば、最低でも1年に1回の定期健康検査を毎年必ず行うことをお勧めします。