このコーナーでは飼主のみなさまと動物に役立つ情報を

このコーナーでは飼主のみなさまと動物に役立つ情報を

お伝えして行きたいと考えています。楽しみにしていてください。

※「矢印」をクリックすると他の記事も読めます。

高齢猫のお世話の方法

<老齢猫の日常のケア/介護方法>

最初に行うことは、生活環境の見直しです。加齢に伴って筋力が落ちてくると、それまで自由に行き来していた場所に行くことがおっくうになり、猫ちゃんの行動範囲が狭ばります。 ベッド、食事の場所、トイレの配置を見直し、猫ちゃんが家庭内でアクシデントを起こさないように、限られた範囲で動きやすいように工夫しましょう。室温の変化の大きい場所やエアコンの風が直撃する場所、騒がしい場所を避け、清潔を保つことも大切です。

季節毎の室温管理も重要になります。

冬は保温を心がけましょう。老齢の猫ちゃんは皮下脂肪の減少で寒さに弱くなります。そのため、猫ちゃんに温かい環境を用意してあげる必要が出てきます。こたつ、電気ストーブ、温かい毛布など利用してみてください。

夏に注意することは、室内での熱中症です。熱中症対策としては、保冷マット、クーラーや扇風機の使用、脱水予防として水飲み場所を増やす事などです。

トイレの問題

猫ちゃんが高齢になるとよく問題になるのが 「トイレの失敗」 です。トイレのそばまで来て、トイレの外で排尿するケースです。失敗の原因として考えられる事は、トイレまで間に合わなくて漏らしてしまった場合と、トイレの形状に問題があってトイレに入れず漏らしてしまった場合が考えられます。

高齢の猫ちゃんはトイレの回数が増える場合が多くあります。尿意を感じトイレに行こうとしたが、若い頃のように俊敏に動けなくトイレまで辿り着けず、トイレの外にお漏らししてしまったというケースです。このような場合の対策は、寝床・食事スペースから離れた場所で、すぐに行ける場所に複数のトイレを設置しておくと良いでしょう。

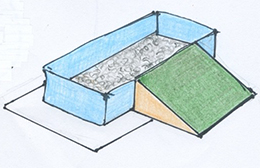

トイレの形状の問題とは、今使っているトイレのふちが高齢の猫ちゃんにとって高過ぎて乗り越えられないという事です。それまでは軽くピョンと飛び越えられていた高さが越えられなくなったのです。その原因としては、加齢に伴う筋力の低下、関節炎の痛みがあって飛び上がる行動が出来ない/避けているなどが考えられます。

対策は、ふちの低いトイレに変えるか、今使っているトイレの前に台またはスロープをつけて出入りが楽になるように工夫する事です。

対策は、ふちの低いトイレに変えるか、今使っているトイレの前に台またはスロープをつけて出入りが楽になるように工夫する事です。

新たにふちの低いトイレを使う場合には、最初は猫ちゃんが警戒しないように、現在使用しているトイレと2つ並べて置き、猫砂も同じで匂いの付いた砂を新しいトイレに入れておくと良いでしょう。ふちの低いトイレに慣れて排尿が確認できれば、古いトイレを取り除いてください。

寝床の見直し

高齢猫が1日の中で過ごす時間が1番多くなるのが寝る時間です。そのため寝床(ベッド)はとても重要です。高齢の猫ちゃんは筋肉が減って骨が床に当たりやすくなり、不快感や痛みを感じたりします。不快感や痛みの軽減のために、ほどよいクッション性があり、通気性の良いベッドや座布団・毛布などを使って寝床を用意してあげましょう。ベッドの上に敷いたタオル、座布団、毛布などはこまめに洗濯し清潔な環境を維持しましょう。また、寝床の位置は猫ちゃんが出入りしやすい場所がベストで、空調の風が直接当たる場所や、人の移動が多すぎる場所は避けましょう。

爪切り

爪が伸びっぱなしの状態であると、お世話をするご家族にとっても危険な状態となるため、こまめにチェックして、定期的に爪をカットしてあげてください。爪が伸びたままでは、歩行に障害が出たり、寝床のタオルや毛布に伸びた爪が絡まったりしてしまいます。

自宅での爪切りが不安な方は動物病院でカットしてもらいましょう。

ブラッシング(被毛の手入れ)

高齢の猫ちゃんはグルーミング(毛づくろい)をしなくなることがあるので、定期的にブラッシングをして被毛のコンディションを維持してあげる必要があります。定期的なブラッシンは毛玉予防にもなります。毛の流れに沿ってブラシを通すことで皮膚の血行促進にも効果があります。毛やフケは感染源となりますので、ブラッシングが終わるたびに捨てて、ブラシもしっかり掃除・洗浄しましょう。

もし、毛玉ができて自宅で対処できないと思ったら、動物病院で毛玉のカットをお願いしましょう。自宅で無理して毛玉をハサミでカットしようとして、皮膚を切ってしまうことがありますので注意が必要です。

その他のケア、いろいろ

<シャンプーはどうする?>

歯周病や腎臓病により、唾液の匂いが強いままグルーミングをすると、体臭が強まってしまうことがあります。しかし、猫ちゃんのグルーミングを止めることは猫ちゃんにとってストレスとなってしまいます。また、多くの猫ちゃんはシャンプーを嫌がります。

そんな場合には、ドライシャンプーや体拭きシート・ホットタオルで体を優しく拭いてあげると良いでしょう。ホットタオルは40〜50度ほどのぬるま湯に浸けて絞ったもので良いでしょう。猫ちゃんが火傷しないように、必ず人肌よりも少し温かいくらいの温度になっているか確かめてください。

<目や口周りのお手入れは?>

高齢になると、どうしても目ヤニ・よだれが増えて、目や口の周囲が汚れがちになります。汚れたままにしておくと皮膚のトラブル(細菌性皮膚炎など)を引き起すので、こまめなお手入れが必要になります。

目ヤニは時間が経って固まってしまった場合には、無理に拭き取ろうとしないでください。無理に拭き取ると目頭の部分の皮膚を痛めることになります。固まってしまった目ヤニは水やぬるま湯に濡らした綿花・ガーゼなどを押し当て、ある程度ふやかして軟らかくなってから優しく拭き取ってください。

口周りや目頭付近のケアが頻繁な場合には、口周り・目頭の毛をカットすると、お手入れも楽になり、汚れなどによる皮膚病のリスクが下がります。

<お尻周りのお手入れ>

お尻周りは粘膜と繋がっている皮膚なので非常にデリケートな部分です。排便/排尿後のお手入れとして乾燥したティッシュなどでゴシゴシ拭くと赤く炎症を起こします。おむつ使用時などは蒸れやすいので、水やぬるま湯に濡らした綿花・ガーゼで優しく拭いてあげてください。またはペット用のフォーム(泡)タイプ(例えば、「オーツ スポットフォーム」)を利用するのも良いでしょう。

お尻周りの汚れを少なくする目的で、肛門周囲の毛をカットする事も有効な方法のひとつです。お尻周りの毛をカットする場合には、しっぽの裏側(肛門周囲に当たる範囲)の毛もカットしておくと手入れがしやすくなります。自宅でうまくカットできないようであれば、動物病院にお願いしてみてください。